18. 09. 2025

öV – ein wichtiger Teil der Schweizer Volkswirtschaft

Mit umgerechnet über 90'000 Vollzeitstellen und einer Wertschöpfung von 17.5 Milliarden Franken sind die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs einschliesslich der Bahnindustrie volkswirtschaftlich von grosser Bedeutung für die Schweiz. So lautet das Fazit einer Studie des Beratungsunternehmens INFRAS im Auftrag von LITRA und Swissrail.

Der öV in der Schweiz transportiert nicht nur Millionen von Menschen, sondern ist auch ein wichtiger Arbeitgeber und hat eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung. © SOB

Von Benedikt Vogel, freischaffender Autor

Der gesellschaftliche Nutzen des öffentlichen Verkehrs besteht in erster Linie in seiner Transportleistung: Bahnen, Busse und Trams bringen jeden Tag Millionen von Fahrgästen zuverlässig an ihr berufliches oder privates Reiseziel.

Man kann den Nutzen für die Gesellschaft zusätzlich aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachten und fragen, welchen Beitrag der öV zur Schweizer Volkswirtschaft leisten. Das ist der Ausgangspunkt einer Studie, die INFRAS im Auftrag von LITRA und des Branchenverbandes Swissrail erstellt hat.

Der Nutzen, gemessen an der Wertschöpfung

Um den volkswirtschaftlichen Nutzen zu quantifizieren, ziehen Wirtschaftswissenschaftler die Wertschöpfung1 heran, vereinfacht ausgedrückt das Einkommen, das ein Unternehmen, beziehungsweiseeine Branche erzielt. Die Wertschöpfung der Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs beziffert die INFRAS-Studie für das Jahr 2024 mit rund 9.1 Milliarden Franken.

«Das unterstreicht, wie wichtig der Schweizer öV für unsere Volkswirtschaft und unseren Wohlstand ist», betont LITRA-Präsident Martin Candinas. «Aktuell sprechen wir immer darüber, was uns der öV kostet, aber viel zu selten darüber, was der öffentliche Verkehr in der Schweiz leistet – nicht nur an Transportleistung, sondern auch für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand.»

Und hier leistet der öV einiges: Gemessen an der Wertschöpfung, die durch die Transportunternehmen allein erschaffen wird, liegt die volkswirtschaftliche Bedeutung der öV-Branche über wichtigen anderen Schweizer Sektoren wie beispielsweise der Telekommunikationsbranche.

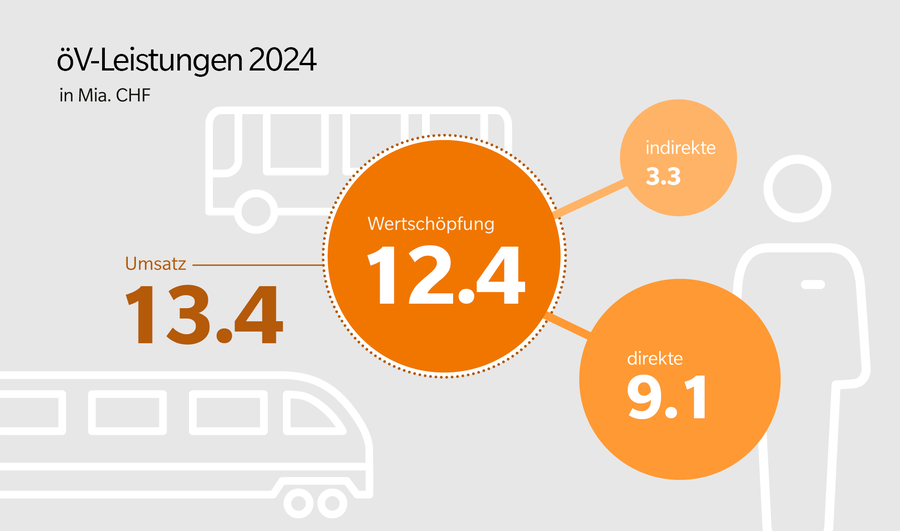

Der öffentliche Verkehr und die Schweizer Bahnindustrie generierten 2024 einen Umsatz von 21.1 Milliarden Franken und eine Wertschöpfung von 17.5 Milliarden Franken. Der grösste Teil entfällt auf die öV-Leistungen, welche eine Wertschöpfung von 12.4 Milliarden Franken generieren. Als öV-Leistungen werden alle Verkehrs- und Betriebsleistungen auf Strasse und Schiene im öffentlichen Verkehr verstanden. © LITRA

Wenn man zusätzlich die Lieferanten mit einbezieht, die die Transportunternehmen mit Büromaterial, Reinigungsarbeiten und vielen weiteren Leistungen versorgen, beträgt die Wertschöpfung 12.4 Milliarden Franken.

Um ein vollständiges Bild vom volkswirtschaftlichen Nutzen der öV-Branche zu gewinnen, müssen zusätzlich die Firmen einbezogen werden, die für die Transportunternehmen Investitionsgütern (beispielsweise Rollmaterial) herstellen, ebenso alle Exporte von Gütern und Dienstleistungen ins Ausland. In dieser Betrachtung steigt die Wertschöpfung auf 17.5 Milliarden Franken.

Branche schafft und sichert Arbeitsplätze

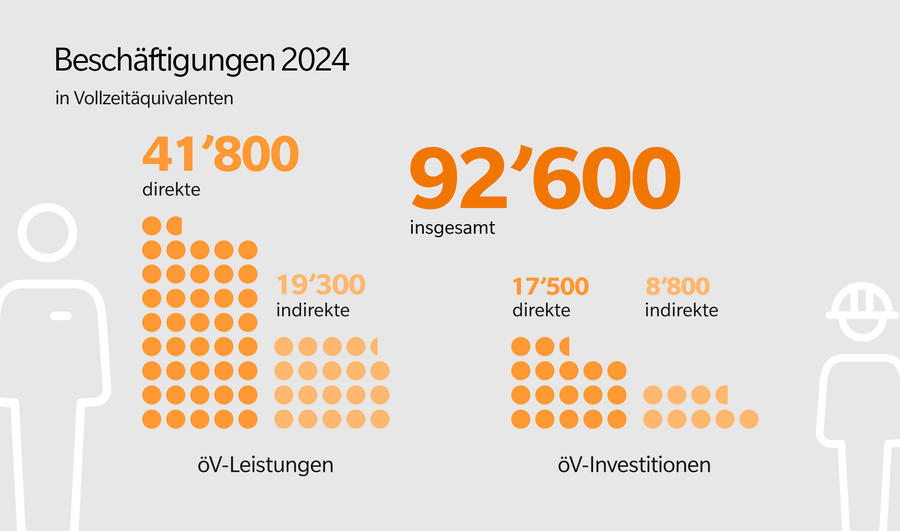

Vielleicht noch anschaulicher wird die volkswirtschaftliche Bedeutung der öV-Branche bei der Beschäftigung: Im Jahr 2024 waren weit über Hunderttausend Personen im Bereich des öffentlichen Verkehrs tätig; umgerechnet auf Vollzeitstellen waren es 92'600 Arbeitsplätze. Damit hat die öV-Branche in der Schweiz etwa die gleiche Bedeutung wie die Bildungsbranche.

Im Jahr 2024 sicherte der öV-Sektor Schweiz etwa 92’600 Vollzeitstellen. Die direkte Beschäftigung von 62’800 Vollzeitstellen entspricht etwa der Beschäftigung im Erziehungs- und Unterrichtswesen mit 66’000 Vollzeitäquivalenten. Damit ist die öV-Branche ein zentraler Arbeitgeber in der Schweiz. © LITRA

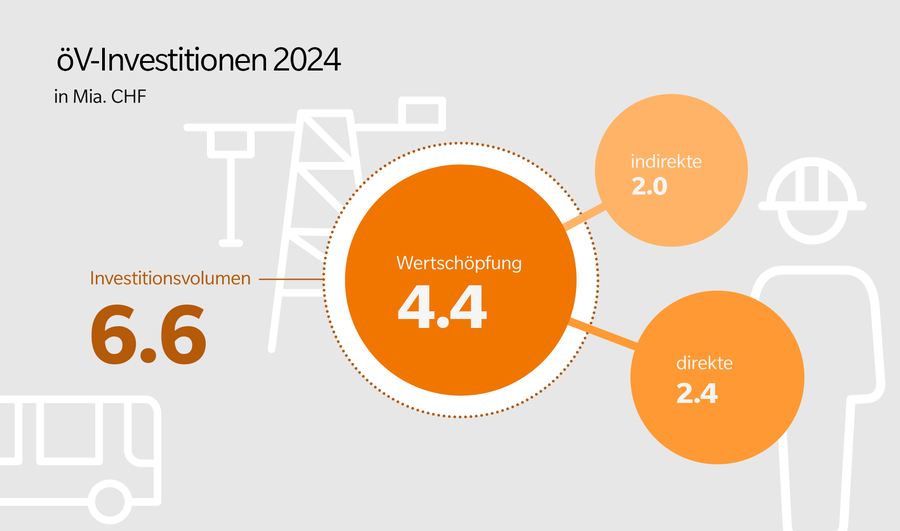

Der öffentliche Verkehr ist zudem bekannt für grosse Investitionen. Diese Ausgaben sind für den Arbeitsmarkt wichtig. Rein rechnerisch sichert eine Million an Investitionen in den öffentlichen Verkehr vier Vollzeitstellen.

Dabei haben Infrastrukturinvestitionen besonders grosses Gewicht: Gemäss Auswertung von INFRAS sind Investitionen in die Infrastruktur – beispielsweise Bahnhöfe, Werkstätten, Gleisbau – für dreimal soviel Wertschöpfung verantwortlich wie die Investitionen in Fahrzeuge.

Unterschätzer Export

Swissrail, der Branchenverband der Schweizer Bahn- und Mobilitätsindustrie, zählt 160 Mitglieder mit umgerechnet 11'000 Vollzeitstellen. Viele der Swissrail-Firmen produzieren nicht nur für den Schweizer Markt, sondern verkaufen Güter und Dienstleistungen auch ins Ausland.

Gemessen am Umsatz gehen rund 30 Prozent der Produktion der Schweizer Bahnindustrie – rund 3.4 Milliarden Franken – in den Export, wie das Studienteam aus einer Befragung ausgewählter Unternehmen ableitet. Die Ausfuhren erzielen eine Wertschöpfung von 700 Millionen Franken.

«Damit die Schweizer Bahnindustrie für den Schweizer öV stark ist, müssen Firmen auch im Ausland erfolgreich sein. Über 95 Prozent unserer Mitglieder sind im Export tätig», betont Andreas Haas, Geschäftsleiter von Swissrail. Der kleine Heimmarkt zwingt die Branche, ihre Produkte und Systeme von Beginn an international zu denken. Der Fokus auf den Exportmarkt ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch ein Gewinn für die Schweizer Volkswirtschaft.

Rund ein Drittel des Branchenumsatzes – etwa 1.1 Milliarden Franken – stammt aus Exportgeschäften. Sie generieren eine Wertschöpfung von 700 Millionen Franken und tragen so direkt zur Stärkung des Schweizer Wohlstands bei. Damit spielt die Bahnindustrie eine strategisch wichtige Rolle: Mit innovativen Produkten, starker Systemkompetenz und internationaler Nachfrage sichert sie Arbeitsplätze und positioniert die Schweiz als Anbieter nachhaltiger Verkehrslösungen auf dem Weltmarkt.

Der Export ist somit weit mehr als ein Zusatzgeschäft: Er ist die Voraussetzung dafür, dass die Bahnindustrie ihre Innovationskraft entfalten und zugleich einen spürbaren Beitrag zum Schweizer Wohlstand leisten kann.

Pandemie ist überwunden

Die Studie zum volkswirtschaftlichen Nutzen des öV ist das Update einer Datenerhebung, die bereits in den Jahren 2018 und 2020 durchgeführt wurde. Aus den Zahlenreihen lässt sich ablesen, dass die öV-Branche die wirtschaftliche Delle aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020/21 unterdessen überwunden hat.

Wertschöpfung und Beschäftigung bei Transportunternehmen lagen 2024 wieder über dem Wert von 2018. Das gilt auch für Zuliefererfirmen und Investitionsgüterhersteller, bezogen auf ihre Lieferungen an die öV-Branche. Im Bereich des Exports liegen Wertschöpfung und Beschäftigung im Jahresvergleich 2018/2024 in etwa auf demselben Niveau.

Die Investitionen in die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs sind für mehr als dreimal so viel Wertschöpfung verantwortlich wie Investitionen in die Fahrzeuge: Für jede Million Investition entsteht bei der Herstellung von Infrastruktur 0.75 Millionen Franken Wertschöpfung, bei Investitionen in Fahrzeuge sind es rund 0.1 Millionen Franken. Als öV-Investitionen werden alle Ausgaben der Transportunternehmen für Investitionsgüter wie Gleisbau, Busse, Rollmaterial, Bahnhöfe, Depots oder Werkstätten verstanden. © LITRA

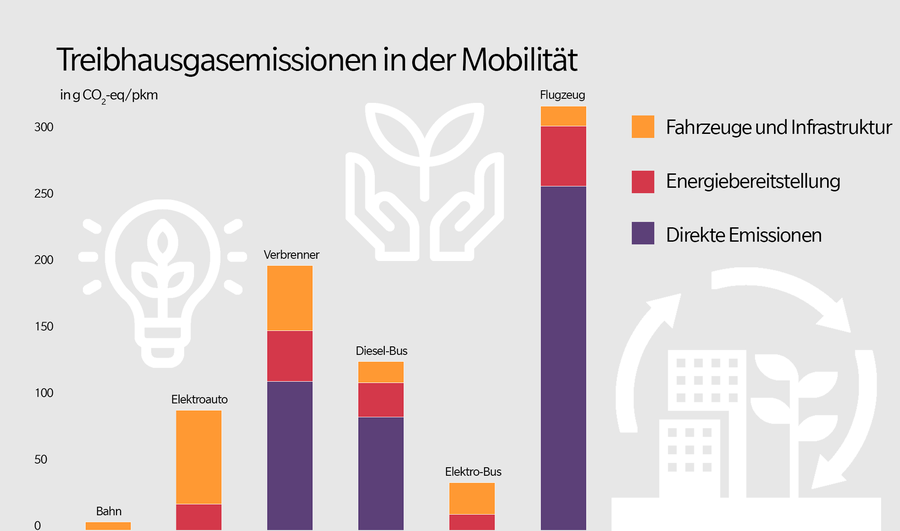

Die Studie widmet sich auch dem Thema Nachhaltigkeit – und bestätigt dabei die bekannten Vorteile des öffentlichen Verkehrs. Wer im Zug unterwegs ist, produziert nur zwei Prozent der Treibhausgasemissionen eines Flugs über die gleiche Strecke. Bezogen auf die externen Kosten wie beispielsweise Luftschadstoffemissionen, Schäden an Boden, Landschaft oder Klima schneidet vor allem das Tram sehr gut ab, doch auch die Bahn gehört mit rund fünf Rappenpro Personenkilometer zu den Verkehrsmitteln mit tiefen externen Kosten.

Etwas höher liegen die externen Kosten von Trolleybussen, vor allem aber von Dieselbussen, wo sie knapp 20 Rappen pro Personenkilometer betragen – nicht zuletzt wegen den hohen Luftschadstoffemissionen. Güterzüge schneiden bei den externen Kosten deutlich besser ab als Lastwagen, Sattelschlepper oder Flugzeuge.

Die Bahn, sowohl im Personen- als auch im Schienengüterverkehr, weist mit Abstand die geringsten Treibhausgasemissionen aller Verkehrsmittel auf. So verursacht ein Personenkilometer mit der Bahn nur zwei Prozent der Treibhausgasemissionen eines Personenkilometers im Flugzeug. Und ein Personenkilometer im Auto mit klassischem Verbrennungsmotor verursacht fünf Mal so viele Treibhausgasemissionen wie ein moderner Elektrobus. © LITRA

Forschung und Entwicklung für bessere Energieeffizienz

Eine wichtige Kennzahl für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, beziehungsweiseeiner Branche sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E). Die durch INFRAS befragten Transportunternehmen gaben an, sie verwendeten im Schnitt rund drei Prozent ihres Umsatzes für F&E-Projekte. Die Gelder fliessen beispielsweise in alternative Antriebe, Fahrerassistenzsysteme, neue Fahrzeugplattformen, innovative Softwareanwendungen oder in moderne Signaltechnik.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) unterstützte anwendungsnahe F&E-Aktivitäten im vergangenen Jahr mit 3.5 Millionen Franken. Zusammen mit den Eigenmitteln der Unternehmen löste das F&E-Aktivitäten mit einem Volumen von etwa 12 Millionen Franken aus. Am meisten Gesuche zur Forschungsförderung durch das BAV stellten die Eisenbahnen. Nicht inbegriffen in diesen Zahlen sind beispielsweise die 300'000 Franken, die der SBB-Forschungsfonds 2024 für die Grundlagenforschung bereitstellte.

1Wertschöpfung

Die Wertschöpfung ist eine Grösse, mit der Wirtschaftswissenschaftler den Nutzen eines Unternehmens für die Gesellschaft umschreiben. Sie umfasst die Löhne, die ein Unternehmen an seine Mitarbeitenden zahlt und die Steuern, die an den Staat fliessen. Zur Wertschöpfung gehören zudem der Gewinn, der dem Unternehmen, den Mitarbeitenden oder den Aktionären zugutekommt, aber auch Abschreibungen und Kapitalkosten, von denen letztlich die Investitionsgüterhersteller und die Banken profitieren.

Die Wertschöpfung eines Unternehmens wird berechnet, indem man vom Umsatz (Summe aller Verkäufe) die Vorleistungen (Ausgaben für den laufenden Betrieb) abzieht. Addiert man die Wertschöpfung der Unternehmen einer Branche, erhält man eine Zahl, die den ökonomischen Nutzen dieser Branche für die gesamte Volkswirtschaft quantifiziert. Die Summe der Wertschöpfung aller Unternehmen eines Landes ergibt das Bruttoinlandprodukt, kurz BIP. Die öV-Branche trug 2024 rund 1.2 Prozent zum Schweizer BIP bei.